Farben sehen: Was ist eine "Farbschwäche"

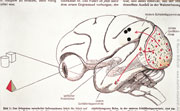

"Sehen" basiert auf der Information, die vom Auge an das Gehirn weitergeleitet wird. Auf der Rückseite des Auges liegt die sogenannte Retina, auch Netzhaut genannt. Diese Netzhaut besteht unter anderem aus vier Zelltypen, die für das Sehen verantwortlich sind. Drei davon sind für das Farbensehen verantwortlich. Wenn einer oder mehrere diese Zelltypen ausfallen, dann kann das menschliche Auge nur einen Teil der visuellen Information auswerten und ans Gehirn weiterleiten. Man spricht von einer "Farbsehschwäche".

Wie das Auge Farben sieht

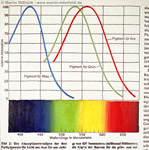

Neben den sogenannten Stäbchen, die für das "Hell-Dunkel-Sehen" verantwortlich sind, befinden sich auf der Netzhaut die sog. Zapfen. Von diesen Zapfen gibt es drei Arten, die sich darin unterscheiden, welchen Bereich des sichtbaren Spektrums sie verarbeiten können. Die Zapfen besitzen jeweils ein unterschiedliches Molekül, dass den Lichtstrahl (Photon) in einen elektrischen Impuls umwandeln kann. Es gibt Zapfen für

- Rot (L-Zapfen, "L" für langwelliges Licht, engl. "long")

- Grün (M-Zapfen, "M" für mittelwelliges Licht, engl. "medium")

- Blau (S-Zapfen, "S" für short, also kurzwelliges Licht).

Die Ursache für eine Farbschwäche ist in aller Regel genetisch bedingt. Das bewirkt den Ausfall von ein oder zwei oder drei der Zapfen. In der Konsequenz fehlt dann jeweils diese Farb-Information. Ganz Plastisch gesprochen: wenn der Zapfen für Rot ausfällt, dann kann das Auge die Lichtstrahlen, die von roten Gegenständen reflektiert werden und ins Auge eindringen, nicht als solche wahrnehmen.

Solange die Photorezeptoren Stäbchen aktiv sind, kann man das Bild sowieso wahrnehmen. Denn die Stäbchen liefern die Hell-Dunkel-Informationen, quasi eine Art Graustufenbild.

Probleme beim Farbensehen / Farbsehschwächen

Man unterscheidet mehrere Arten der Farb-Fehlsichtigkeiten. Wenn ein Lebewesen nur einen Farb-rezeptor besitzt, spricht man von Monochromasie (mono- lat.: einzeln). Lebewesen, bei denen zwei Zapfenarten funktionieren, nennt man Dichromaten (di- lat.: zwei). Menschen, bei denen einer der Farbrezeptoren defekt ist, zählen zu dieser Gruppe. Es gibt folgende Arten der Dichromasie:

Rot-Farbschwäche: Protanopen

Wenn die Rezeptoren für Rot ausfallen, kann man kein Rot wahrnehmen. Man spricht von "Rotblindheit".

Grün-Farbschwäche: Deuteranopen

Wenn die Rezeptoren für Grün ausfallen, kann man kein Grün wahrnehmen. Man spricht von "Grünblindheit".

Protanope und Deuteranope werden als rot- oder grünblind bezeichnet. Man spricht von beiden zusammenfassend als "Rot-Grün-Schwäche". Immerhin ca. 9% der männlichen Bevölkerung und ca. 1% der weiblichen Bevölkerung sind davon betroffen.

Blau-Farbschwäche: Tritanopen

Sehr selten kommt es zu einem Ausfall der Photorezeptoren für kurzwelliges Licht, also Blau. Man spricht dann von "Blau-Blindheit" bzw von einer "Blau-Gelb-Schwäche".

Farbschwäche durch Sehtests ermitteln

Die volle Funktionsfähigkeit des Farbensehens wird beim gesunden Menschen auch als Polychromasie bezeichnet. Eine Farbschwäche ist jedoch letztlich nur eine relativ harmloser Ausfall der Farbwahrnehmung. Viele Menschen bemerken es oft jahrelang überhaupt nicht. Erst durch Farbsehtests wird es ihnen bewusst.

Auf dieser Website finden Sie eine Reihe von Sehtests. Ein Schwerpunkt liegt bei den Rot-Grün-Sehtest. Der klassische Rot-Grün Sehtest geht auf den japanischen Arzt Shinobu Ishihara zurück. daneben finden Sie hier auch künstlerische Farbtafeln mit Augentests.

Weiterlesen über "Visus / Sehschärfe". Weitere Bilder aus dieser Ölbilderserie "Wie funktioniert Sehen?": Die Neuro-Bilder von Martin Mißfeldt. Oder weiter zu "Was ist farbenblind?"